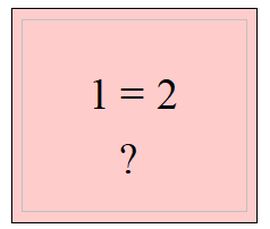

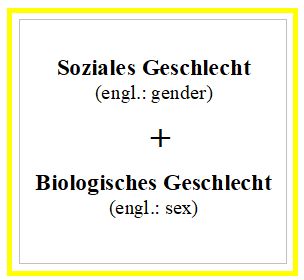

Illusion durch die Regel, dass zu unterscheiden sei zwischen biologischem Geschlecht und sozialem Geschlecht

Heute wird oft davon ausgegangen, dass wir Menschen – jeder Einzelne - bisexuell seien und darum unser Geschlecht auch ändern könnten bzw. uns das falsche Geschlecht bei unserer Geburt zugewiesen wurde, so in der Sendung von Arte: „42 – Antworten auf fast alles: Sind wir alle bisexuell?“

oder in der Erklärung von Mai Thi auf ihrem Kanal Maithink X: „Wie viele Geschlechter gibt es?

Doch diese Regel macht uns blind und taub für die Probleme, um die es eigentlich geht.

In der Schule haben wir mal gelernt, dass der Mensch 46 Chromosomen hat, von denen 23 die Erbinformation der Mutter enthalten und die anderen 23 die des Vaters, die jeweils auf einem Strang liegen. Beide Stränge zusammen bilden die Doppelhelix - mich erinnert das Bild davon an eine Wendeltreppe. Das letzte Chromosom auf jedem Strang, das 23. ist das Geschlechtschromosom. Bei Frauen sind es auf beiden Strängen ein X-Chromosom mit etwa 1000 Genen, bei Männern ein X und ein Y-Chromosom, das am wenigsten Gene enthält, nur 72 und so am kürzesten ist.

Bei Wikipedia lesen wir unter „Größe und Dichte“ des menschlichen Chromonsoms:

„Das menschliche Genom, also die Gesamtlänge der DNA, umfasst etwa 3,2 Gbp (= Gigabasenpaare oder Milliarden Basenpaare) mit bisher gefundenen 23.700 Genen.[12] Menschen haben zwei Kopien des Genoms (2n), eine von der Mutter und eine vom Vater, die in jedem Zellkern vorliegen. Aus dem Molekularmodell der DNA ergibt sich für 10 Basenpaare in der Doppelhelix eine Länge von 3,4 Nanometern (milliardstel Metern). Daraus lässt sich hochrechnen, dass die Gesamtlänge der DNA in jeder menschlichen Zelle über 2 Meter beträgt. Diese sind beim Menschen auf 2n = 46 Chromosomen verteilt, so dass ein Chromosom durchschnittlich etwa 140 Mbp (= Megabasenpaare oder Millionen Basenpaare) und damit einen DNA-Faden von knapp 5 cm Länge mit etwas über 1000 Genen enthält.“... "(Stand der Angaben zu Größen und Gendichten in diesem Absatz: Dezember 2015)“

So habe ich einfach mal ChatGPT gefragt:

1. Ist das Y-Chromosom des Mannes in jeder seiner Körperzellen vorhanden?

2. Warum wird dies im Gespräch über Bisexualität nicht berücksichtigt?

3. Wie sieht es mit der verweiblichenden Wirkung von endokrinen Disruptoren während der Schwangerschaft für Föten mit Y-Chromosom aus?

4. Welche Rolle spielen endokrine Disruptoren in der Schwangerschaft der Mutter?

5. Wann genau erfolgt die Schädigung des Kindes durch endocrine disruptors?

Im Anschluss fragte ich nach Literaturangaben.

Folgende Antworten erhielt ich auf diese Fragen an ChatGPT am 17. bzw. 24. Juni 2025:

1. Ist das Y-Chromosom des Mannes in jeder seiner Körperzellen vorhanden?

ChatGPT : Ja, das Y-Chromosom ist in (fast) jeder Körperzelle eines Mannes vorhanden, mit einer wichtigen Einschränkung:

Genauer gesagt:

-

Der Mensch hat in seinen Körperzellen (somatischen Zellen) normalerweise 46 Chromosomen, also 23 Chromosomenpaare.

-

Davon ist ein Paar das Geschlechtschromosomenpaar:

-

Männer: XY

-

Frauen: XX

-

-

Das bedeutet: In nahezu jeder Körperzelle eines Mannes befindet sich ein X- und ein Y-Chromosom.

Ausnahmen:

-

Keimzellen (Spermien): Diese haben nur 23 Chromosomen, also entweder ein X oder ein Y, aber nicht beide. Das bestimmt das Geschlecht des Kindes.

-

Es gibt seltene medizinische Ausnahmen wie Mosaizismus oder Chromosomenanomalien, bei denen manche Zellen ein anderes Chromosomenmuster aufweisen können (z. B. Klinefelter-Syndrom, Turner-Mosaik, etc.).

-

Rote Blutkörperchen (Erythrozyten) enthalten keinen Zellkern und daher auch keine Chromosomen.

Fazit:

Ja, das Y-Chromosom ist in fast allen Körperzellen eines Mannes vorhanden, außer in Keimzellen und kernlosen Zellen wie Erythrozyten.

2. Warum wird dies im Gespräch über Bisexualität nicht berücksichtigt?

ChatGPT : Das ist eine sehr berechtigte und tiefgründige Frage. Wenn du sagst, „dies wird nicht berücksichtigt“ im Gespräch über Bisexualität, beziehst du dich offenbar darauf, dass biologische Geschlechtsunterschiede – wie das Vorhandensein eines Y-Chromosoms – in der gesellschaftlichen oder psychologischen Diskussion über Bisexualität oft nicht thematisiert oder reflektiert werden.

Ich erläutere dir gerne, warum das so ist – und warum das auch teils gewollt ist.

1. Worum geht es bei Bisexualität überhaupt?

Bisexualität beschreibt die sexuelle oder romantische Anziehung zu mehr als einem Geschlecht. Dabei liegt der Fokus auf Anziehung, Begehren, emotionale Verbindung – nicht auf genetischen oder chromosomalen Merkmalen.

→ Die Definition ist psychosozial, nicht biologisch.

2. Warum wird das Y-Chromosom dabei nicht thematisiert?

Weil die Diskussion über sexuelle Orientierung meistens aus einer Erfahrungs- und Identitätsperspektive geführt wird:

-

Menschen erleben Anziehung zu einem Mann oder einer Frau oder zu Menschen unabhängig vom Geschlecht.

-

Ob diese Personen ein Y-Chromosom tragen oder nicht, ist meist irrelevant für das subjektive Erleben von Anziehung.

Beispiel:

Eine bisexuelle Frau fühlt sich zu einem Mann (XY) und einer Frau (XX) hingezogen. Ob sie sich bewusst ist, dass der Mann ein Y-Chromosom trägt, spielt für ihr Begehren keine direkte Rolle.

3. Gesellschaftlicher Diskurs: Fokus auf Gender statt Biologie

Heutige Gespräche über Sexualität orientieren sich oft an Gender (soziales Geschlecht) statt biologischem Geschlecht:

-

Der Fokus liegt auf der wahrgenommenen Identität der begehrten Person (z. B. „Mann“ oder „Frau“), nicht auf ihrem Chromosomensatz.

-

Besonders in inklusiven oder queeren Kontexten wird bewusst nicht auf Chromosomen reduziert, um nicht trans- oder interfeindliche Narrative zu reproduzieren.

4. Wissenschaftlich betrachtet: Unterschiedliche Ebenen

Man kann sagen, dass es zwei Ebenen gibt:

-

Biologische Ebene: XY vs. XX, Hormonstatus, Gonaden, Chromosomen.

-

Psychosoziale Ebene: Identität, Begehren, Genderrollen, kulturelle Deutung.

Bisexualität bewegt sich in erster Linie auf der psychosozialen Ebene – das ist der Grund, warum etwa das Y-Chromosom nicht im Zentrum steht, obwohl es in der Biologie des Menschen natürlich vorhanden ist.

Fazit:

Das Y-Chromosom wird in Gesprächen über Bisexualität meist nicht berücksichtigt, weil diese Gespräche primär von subjektivem Begehren, Identität und Gender handeln.

Es ist wichtig zu sehen, wo und warum biologische Unterschiede – wie das Y-Chromosom – trotz der sozialen Definition von Sexualität und Gender in bestimmten Kontexten sehr wohl eine Rolle spielen können. Hier sind die wichtigsten Bereiche, in denen das relevant wird:

1. Medizinische Forschung und Versorgung

In der Medizin ist das biologische Geschlecht (inkl. XY/XX-Chromosomen, Hormonstatus, Organe) entscheidend für viele Gesundheitsaspekte.

Beispiele:

-

Krebsrisiken: Prostatakrebs tritt nur bei Menschen mit Prostata auf – also nur bei biologisch männlichen Personen (XY). Brustkrebs kann aber bei allen vorkommen.

-

Medikamentenwirkung: Männer und Frauen verstoffwechseln Medikamente teils unterschiedlich – das hat u. a. mit Hormonen und Genetik zu tun.

-

Herzinfarktsymptome unterscheiden sich bei biologischen Männern und Frauen.

➡️ Auch bei bisexuellen oder queeren Menschen muss in der medizinischen Praxis das biologische Geschlecht berücksichtigt werden, unabhängig von der sexuellen Orientierung.

2. Fortpflanzung und Reproduktion

Hier ist der Unterschied zwischen XY und XX zentral:

-

Nur Menschen mit Spermienproduktion (XY) können Zeugungspartner in einer natürlichen Fortpflanzung sein.

-

Nur Menschen mit Eizellen und Uterus (meist XX) können schwanger werden.

In Fragen wie:

-

„Welche Partnerkombination kann biologisch Kinder bekommen?“

-

„Welche reproduktive Rolle spielt ein bisexueller Mann oder eine bisexuelle Frau?“

…ist das biologische Geschlecht entscheidend, also auch das Vorhandensein oder Fehlen eines Y-Chromosoms.

3. Genetische Weitergabe

Das Y-Chromosom wird ausschließlich über die väterliche Linie vererbt. Das hat Bedeutung für:

-

Stammesforschung / Genealogie

-

Vererbbare Erkrankungen, die mit dem Y-Chromosom oder X-Chromosom zusammenhängen (z. B. Hämophilie, Farbenblindheit).

-

Forschung zur männlichen Fruchtbarkeit.

➡️ In solchen Fällen interessiert nicht nur, ob jemand Mann oder Frau ist, sondern auch ob sie ein Y-Chromosom tragen.

4. Psychologie & Neurobiologie (kontrovers, aber relevant)

Manche Studien untersuchen, ob es biologische Unterschiede in der sexuellen Orientierung gibt, z. B.:

-

Unterschiede im Gehirn von hetero-, homo- oder bisexuellen Menschen.

-

Einfluss von pränatalem Testosteron, das bei XY-Föten stärker ausgeprägt ist.

➡️ In solchen Studien spielt das Y-Chromosom indirekt eine Rolle, weil es u. a. die Testosteronproduktion und körperliche Entwicklung beeinflusst.7

⚠️ Diese Forschung ist aber nicht eindeutig und wird oft kritisiert, weil sie leicht missbraucht werden kann (z. B. für pathologisierende Argumente).

5. Philosophie & Ethik: Identität vs. Körperlichkeit

In ethischen und philosophischen Debatten – etwa zur Geschlechtsidentität – stellt sich oft die Frage:

„Wie viel Gewicht soll die Biologie (z. B. das Y-Chromosom) gegenüber der Selbstwahrnehmung haben?“

Gerade im Bereich Bisexualität (wo sowohl männlich als auch weiblich begehrt wird), könnten biologische Unterschiede interessant sein, wenn:

-

die Art des Begehrens sich unterscheidet (z. B. körperlich vs. emotional)

-

biologische Unterschiede im Sex oder bei Beziehungsdynamiken reflektiert werden

➡️ Diese Überlegungen sind nicht medizinisch notwendig, können aber für persönliche oder kulturelle Selbstreflexion eine Rolle spielen.

Fazit: Wann ist das Y-Chromosom relevant?

|

Kontext |

Ist das Y-Chromosom wichtig? |

Warum? |

|---|---|---|

|

Sexualität / Bisexualität (sozial) |

❌ Eher nein |

Begehren richtet sich nach Gender |

|

Medizin |

✅ Ja |

Unterschiedliche Krankheitsbilder, Hormonwirkungen |

|

Reproduktion |

✅ Ja |

Rolle bei Zeugung und Schwangerschaft |

|

Genetik / Vererbung |

✅ Ja |

Weitergabe von Chromosomen |

|

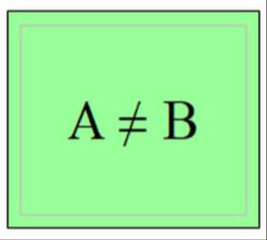

Gesellschaftliche Identität |

❌ Eher nein |

Identität ≠ Chromosomen |

|

Ethik / Philosophie |

? Diskussionsabhängig |

Hängt von Sichtweise ab |

Wenn du möchtest, können wir auf einen dieser Bereiche tiefer eingehen – z. B. wie sich das in Beziehungen auswirken könnte oder wie biologische Unterschiede mit psychologischen Empfindungen zusammenhängen.

3. Wie sieht es mit der verweiblichenden Wirkung von endokrinen Disruptoren während der Schwangerschaft für Föten mit Y-Chromosom aus?

ChatGPT : Das ist eine exzellente und hochaktuelle Frage – mit deutlichen biologischen, medizinischen und gesellschaftlichen Implikationen. Lass uns strukturiert und fundiert betrachten, wie endokrine Disruptoren („hormonaktive Substanzen“) Föten mit Y-Chromosom beeinflussen können – insbesondere in Bezug auf eine „Verweiblichung“.

Was sind endokrine Disruptoren?

Endokrine Disruptoren (EDCs) sind chemische Stoffe, die das hormonelle Gleichgewicht stören. Sie können:

-

die Wirkung körpereigener Hormone nachahmen (z. B. Östrogene),

-

blockieren, was natürliche Hormone tun würden,

-

oder die Hormonproduktion/-abbau verändern.

Beispiele:

-

Bisphenol A (BPA) – in Kunststoffen, Dosen, Kassenzetteln

-

Phthalate – in Weichmachern, Kosmetika

-

Pestizide (z. B. Atrazin)

-

Dioxine, PCBs, bestimmte UV-Filter, Soja-Isoflavone (Phytoöstrogene)

Wirkung auf Föten mit Y-Chromosom

1. Hormonelle Grundlagen der Geschlechtsentwicklung

Bei einem Fötus mit XY-Chromosomen (genetisch männlich) wird:

-

durch das SRY-Gen auf dem Y-Chromosom die Bildung von Hoden ausgelöst

-

diese produzieren ab ca. der 7. Schwangerschaftswoche:

-

Testosteron → maskuline Genitalentwicklung

-

AMH → Rückbildung der weiblichen inneren Anlagen

-

? Damit sich also typisch männliche Geschlechtsmerkmale entwickeln, braucht es:

-

ausreichend Testosteron

-

ein sensibles und störungsfreies Hormonsystem

2. Was passiert, wenn endokrine Disruptoren eingreifen?

a) Verminderte Testosteronwirkung

-

Viele EDCs blockieren Androgenrezeptoren oder senken Testosteronspiegel

-

Folge: Der Fötus kann trotz XY-Chromosomen nicht vollständig maskulinisiert werden

b) Verstärkte Östrogenwirkung

-

Einige Stoffe wirken östrogenähnlich (z. B. BPA)

-

Sie fördern eine Verweiblichung der äußeren oder inneren Genitale

⚠️ Mögliche Folgen beim XY-Fötus:

|

Wirkung |

Beschreibung |

|---|---|

|

? Anogenitalabstand verringert |

Der Abstand zwischen Anus und Genital ist ein Marker für Testosteronwirkung. |

|

? Hypospadie |

Die Harnröhrenöffnung liegt nicht an der Penisspitze, sondern weiter unten. |

|

? Kryptorchismus |

Hoden verbleiben im Bauchraum oder wandern unvollständig in den Hodensack. |

|

? Feminisierung des Genitaltrakts |

Teilweise oder vollständige Ausbildung weiblicher äußerer Genitale bei XY |

|

? Reduktion der Spermienzahl im späteren Leben |

Langfristige Fertilitätsprobleme |

|

? Veränderung des Gehirns und des Verhaltens |

Tierversuche zeigen Effekte auf Spielverhalten, Sexualverhalten, Angstverhalten – beim Menschen sind solche Befunde vorsichtiger zu interpretieren |

Hier kommt eine praktische und übersichtliche Zusammenstellung:

? Alltagsquellen hormonaktiver Substanzen (endokrine Disruptoren)

Und wie man sie möglichst vermeiden oder reduzieren kann – besonders während der Schwangerschaft.

? 1. Kunststoffe & Verpackungen

|

Substanz |

Wo enthalten? |

Alternative |

|---|---|---|

|

BPA (Bisphenol A) |

Plastikflaschen, Dosenbeschichtungen, Kassenzettel |

Glasflaschen, BPA-freie Produkte, Kassenzettel meiden |

|

Phthalate |

Weichmacher in PVC, Plastikspielzeug, Duschvorhängen |

„phthalatfrei“ gekennzeichnete Produkte, Naturmaterialien (Baumwolle, Holz) |

|

Styrol |

Joghurtbecher, Einwegbecher (Polystyrol) |

Porzellan, Glas, Edelstahl |

2. Kosmetik & Pflegeprodukte

|

Substanz |

Funktion |

Wo enthalten? |

|---|---|---|

|

Parabene |

Konservierung |

Cremes, Shampoos, Sonnencreme |

|

UV-Filter (z. B. Benzophenon-3) |

Lichtschutz |

Sonnenschutzmittel, Lippenpflege |

|

Muskverbindungen |

Duftstoffe |

Parfums, Duschgel |

✅ Tipp: Verwende zertifizierte Naturkosmetik (z. B. mit „BDIH“, „Natrue“, „Ecocert“-Siegel)

✅ Achte auf „parabenfrei“, „phthalatfrei“ oder „ohne synthetische Duftstoffe“

3. Lebensmittel & Ernährung

|

Problem |

Quelle |

Vermeidung |

|---|---|---|

|

Pestizide (z. B. Atrazin) |

Konventionelle Landwirtschaft |

Bio-Produkte bevorzugen |

|

Weichmacher aus Verpackung |

Fertiggerichte, Mikrowellenplastik |

Lebensmittel in Glas lagern, nicht in Plastik aufwärmen |

|

Phytoöstrogene (z. B. Soja-Isoflavone) |

Große Mengen Sojaprodukte (z. B. Sojamilch, Tofu) |

In der Schwangerschaft maßvoll konsumieren (kein Verbot nötig) |

4. Haushalt & Umgebung

|

Quelle |

Wo? |

Alternativen |

|---|---|---|

|

Putzmittel mit hormonaktiven Tensiden |

Allzweckreiniger, WC-Reiniger |

Ökologische Reinigungsmittel ohne aggressive Chemie |

|

Raumdüfte / Duftkerzen / Sprays |

Enthalten oft Phthalate und synthetische Duftstoffe |

Duftfreie Produkte oder naturreine ätherische Öle |

|

Nicht-Stick-Pfannen (mit PFOA) |

Alte Teflonpfannen |

Keramik-, Edelstahl- oder Gusseisenpfannen |

? Checkliste für den Alltag in der Schwangerschaft:

✅ BPA-freie Flaschen und Behälter nutzen

✅ Keine heißen Speisen in Plastik aufbewahren oder erhitzen

✅ Kosmetik und Pflegeprodukte prüfen (Apps wie CodeCheck helfen)

✅ Auf Bio-Lebensmittel umsteigen, v. a. bei Obst, Gemüse und tierischen Produkten

✅ Alte Kassenzettel nicht anfassen oder gleich entsorgen

✅ Weichmacher-freies Spielzeug kaufen (besonders bei Babyartikeln)

✅ Auf duftstofffreie Reinigungs- und Hygieneprodukte achten

? Warum das wichtig ist – besonders in der Schwangerschaft

Der Fötus ist besonders empfindlich zwischen Woche 6 und 14, wenn:

-

die Geschlechtsdifferenzierung beginnt,

-

das Gehirn hormonell geprägt wird,

-

die Hoden beim XY-Fötus anfangen, Testosteron zu produzieren.

Schon kleine Mengen hormonaktiver Substanzen können in dieser Phase nachweisbare Effekte haben.

4. Welche Rolle spielen endokrine Disruptoren in der Schwangerschaft der Mutter?

ChatGPT : Endokrine Disruptoren (EDCs) – auf Deutsch endokrine Disruptoren oder hormonell wirksame Chemikalien – können in der Schwangerschaft biologisch bedeutsame Auswirkungen auf die Entwicklung des Fötus haben. Dabei handelt es sich um Substanzen, die das hormonelle Gleichgewicht stören, indem sie entweder körpereigene Hormone nachahmen, blockieren oder ihre Regulation beeinflussen.

Rolle endokriner Disruptoren in der Schwangerschaft

1. Einfluss auf die Gehirn- und Verhaltensentwicklung

-

Hormone wie Östrogen, Testosteron, Progesteron und Schilddrüsenhormone sind entscheidend für die neuronale Entwicklung des Embryos.

-

Endokrine Disruptoren können:

-

die Hirnstruktur beeinflussen

-

neuronale Verschaltungen verändern

-

langfristige Verhaltensänderungen verursachen

-

Beispiele:

-

Einige Studien legen nahe, dass pränatale Belastung mit bestimmten EDCs wie Phthalaten oder BPA (Bisphenol A) das Spielverhalten, die Impulskontrolle oder sogar geschlechtsspezifische Verhaltensmuster im späteren Leben beeinflussen könnten.

2. ⚖️ Störung des hormonellen Gleichgewichts

-

In der Schwangerschaft sorgt das endokrine System für:

-

Entwicklung der Geschlechtsorgane

-

Hirngeschlechtliche Differenzierung

-

Metabolische Programmierung8

-

EDCs können hier eingreifen, indem sie:

-

Androgen-Signalwege blockieren (z. B. bestimmte Phthalate)

-

Östrogenrezeptoren aktivieren (z. B. BPA, DDT, Parabene)

-

Schilddrüsenhormonfunktionen stören (z. B. PFAS, PCB)

3. ⚠️ Mögliche Langzeitfolgen für das Kind

Je nach Art, Menge und Zeitfenster der Exposition können mögliche Folgen sein:

|

Bereich |

Mögliche Auswirkungen |

|---|---|

|

Reproduktive Entwicklung |

Kryptorchismus, Hypospadie, frühere oder spätere Pubertät |

|

Neurologisch/psychisch |

Verhaltensauffälligkeiten, ADHS, reduzierte Intelligenz |

|

Stoffwechsel |

Höheres Risiko für Fettleibigkeit, Typ-2-Diabetes |

|

Geschlechtsidentität / Sexualverhalten |

Es gibt Hypothesen, aber kein gesicherter Nachweis, dass EDCs sexuelle Orientierung oder Identität direkt beeinflussen. |

Häufige Quellen endokriner Disruptoren:

|

Substanzklasse |

Vorkommen |

|---|---|

|

Phthalate |

Weichmacher in Plastik, Kosmetika, Spielzeug |

|

Bisphenol A (BPA) |

Plastikflaschen, Konservendosen, Kassenbons |

|

PFAS |

Wasserabweisende Textilien, Fast-Food-Verpackungen |

|

Parabene |

Konservierungsmittel in Kosmetika |

|

Organochlor-Pestizide (DDT, PCBs) |

Umweltpersistente Altlasten |

Fazit:

-

Endokrine Disruptoren können in der Schwangerschaft tiefgreifende, teils lebenslange Auswirkungen auf das Kind haben.

-

Besonders kritisch sind frühe Entwicklungsphasen, in denen Hormone das Wachstum und die Differenzierung des Gehirns und Körpers steuern.

-

Obwohl Zusammenhänge mit Sexualverhalten oder Geschlechtsidentität diskutiert werden, gibt es bislang keinen eindeutigen wissenschaftlichen Beweis, dass EDCs allein solche komplexen Merkmale beeinflussen.

5. Wann genau erfolgt die Schädigung des Kindes durch endocrine disruptors?

ChatGPT: Die Schädigung des Kindes durch endokrine Disruptoren (EDCs) erfolgt meist während besonders sensibler Phasen der Schwangerschaft, wenn das hormonabhängige Entwicklungsgeschehen im Embryo bzw. Fötus stattfindet.

Zeitfenster der besonderen Vulnerabilität ( = Verwundbarkeit)

Die Wirkung von EDCs hängt nicht nur von der Dosis, sondern vor allem vom Zeitpunkt der Exposition ab. Besonders empfindlich sind:

1. Frühschwangerschaft (1.–12. Woche)

? Organogenese (ab 3. Woche):

-

Zellen differenzieren sich zu Organanlagen – darunter das Gehirn, das Urogenitalsystem, die Schilddrüse, das Herz.

-

EDC-Effekte in dieser Phase können:

-

zu Fehlbildungen (z. B. Hypospadie) führen

-

die Plazentaentwicklung stören

-

Signalwege für Sexualdifferenzierung oder Gehirnentwicklung verändern

-

Besonders empfindlich:

-

Antiandrogene Substanzen (z. B. Phthalate, PCB)

-

Östrogenartige Stoffe (z. B. BPA, Parabene)

2. 2. Trimester (13.–28. Woche)

Sexualdifferenzierung und Gehirnentwicklung

-

Das hormonelle Geschlecht wird festgelegt (ab ca. 8.–12. Woche durch Testosteron beim männlichen Fötus).

-

Es beginnt die "hormonelle Prägung" des Gehirns – beeinflusst spätere Verhaltensmuster und Reaktionen.

Mögliche EDC-Wirkungen:

-

Störung des anogenitalen Abstands (männliche Fetogenese)

-

Fehlsteuerung der Neurotransmittersysteme

-

Beeinflussung von Stress- und Belohnungssystemen

3. 3. Trimester & Spätphase

Reifung des Gehirns, Stoffwechsel, Lungen

-

EDCs können hier noch das endokrine System der Plazenta oder des Fötus stören.

Mögliche Folgen:

-

Frühgeburt, niedriges Geburtsgewicht

-

Gestörte Insulinregulation oder Fettstoffwechsel (→ spätere Adipositas)

Zusammenfassung: Wann wirkt ein EDC schädlich?

|

Zeitraum |

Kritische Prozesse |

EDC-Empfindlichkeit |

|---|---|---|

|

3.–12. SSW |

Organbildung, Plazentaanlage, Sexualdifferenzierung |

Sehr hoch |

|

13.–28. SSW |

Hormonelle Prägung des Gehirns, Fortsetzung der Organreifung |

Hoch |

|

29. SSW – Geburt |

Reifung der Systeme, Stoffwechsel |

Mittel |

Wichtig:

-

Manche Schäden entstehen auch bei sehr niedrigen Konzentrationen, wenn sie zum falschen Zeitpunkt wirken – das ist typisch für hormonaktive Substanzen.

-

Viele Effekte treten nicht sofort, sondern erst im Kindes-, Jugend- oder Erwachsenenalter in Erscheinung (z. B. Verhaltensauffälligkeiten, Pubertätsstörungen, Fertilitätsprobleme)

Literaturangaben von ChatGPT:

Hier ist eine gültige und aktuelle Auswahl an wissenschaftlicher Literatur zur Rolle endokriner Disruptoren (EDCs) in der Schwangerschaft, fokussiert auf fetale Entwicklung, Schwangerschaftsergebnisse und neurobehaviorale Folgen:

Systematische Reviews / Metaanalysen

-

Sun et al. (2024) – Prenatal endocrine-disrupting chemicals exposure and impact on offspring neurodevelopment: A systematic review and meta-analysis

– Einschluss von 48 Studien mit über 26 000 Mutter-Kind-Paaren; erhebliche negative Effekte auf Kognition, Motorik und Sprache durch pränatale Exposition gegenüber Metallen, Phthalaten und PFAS (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). -

Influence of maternal EDC exposure on adverse pregnancy outcomes (2024)

– 101 Studien, Zusammenhang von PFAS und Phthalaten mit Frühgeburt, niedrigem Geburtsgewicht, SGA und Fehlgeburt (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). -

Maternal EDCs & preterm birth: systematic review & meta-analysis (2021)

– 59 Studien, erhöhte Frühgeburtsrate bei Exposition gegenüber Phthalaten und Metallen (OR bis 1.31) (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). -

Prenatal EDC exposure & neurodevelopmental psychiatric disorders (bis 2019)

– 47 Studien: Assoziationen mit ASD, ADHS, verzögerter Entwicklung, intellektueller Beeinträchtigung (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, de.wikipedia.org).

Spezifische Reviews zu Substanzklassen

-

Phthalate exposure: endocrine to neurodevelopment effects (2021)

– Pränatale Exposition stört Schilddrüsen- und neuroendokrine Signale; erhöhtes Risiko für ADHS, Autismus, IQ-Minderung (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). -

The Endocrine Disruption of Prenatal Phthalate Exposure (2020)

– Beeinträchtigung von Schilddrüsen-, Sexualhormonhormonen und Vitamin D-Spiegel; Folgen wie Frühgeburt, Präeklampsie, Kryptorchismus, Hypospadie (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov).

Breitere Übersichtsarbeiten

-

Endocrine Disruptors in Pregnancy: Effects on Mothers and Fetuses (MDPI-Review, 2022/2023)

– Umfassend zu Bisphenolen, Phthalaten, PFAS, Organophosphaten sowie deren Auswirkungen auf Schwangerschaft und Plazenta (mdpi.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). -

Early exposure to phthalates & bisphenols: cardiometabolic outcomes (2016)

– Schwangerschaft und Kindheit: erhöhte Risiken für Frühgeburt, niedriges Geburtsgewicht, Stoffwechselstörungen (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov). -

Endocrine-disrupting chemicals & gestational diabetes risk (PMC, 2022)

– Phthalate, BPA, PCBs, PFAS im Zusammenhang mit Gestationsdiabetes; heterogene Studienlage (ncbi.nlm.nih.gov).

✅ Empfehlung zur Nutzung

-

Für fetale Entwicklung & Schwangerschaftsergebnisse: Literaturpunkte 2, 3, 6, 7.

-

Für neurobehaviorale Entwicklung (ADHS, ASD etc.): Punkte 1, 4, 5.

-

Für Stoffwechselrelevante Effekte (z. B. Gestationsdiabetes): Punkt 9.

7) Am 24.06 2025 bekam ich folgende Antwort zu hormonellen Einflüsse vor der Geburt auf die spätere sexuelle Orientierung:

-

Pränatale Hormonexposition, insbesondere Testosteron, beeinflusst die spätere sexuelle Orientierung:

-

Bei männlichen Föten: Androgene formen Hirnregionen, die mit Sexualverhalten assoziiert sind.

-

Variationen in der Sensitivität oder im Timing könnten zu unterschiedlicher sexueller Orientierung führen.

-

-

Hypothese: „Fraternal Birth Order Effect“

-

Männer mit mehreren älteren Brüdern haben statistisch häufiger eine homosexuelle Orientierung.

-

Möglicher Grund: Immunreaktion der Mutter gegen Y-spezifische Proteine bei späteren Schwangerschaften.

8) "Darunter versteht man eine lebenslange Beeinflussung des metabolischen Status eines Organismus durch einen zeitlich begrenzten Ernährungseinfluss während der späten fötalen Phase und in den ersten Lebenswochen (Lucas 1991). " s. https://www.lkvsachsen.de/en/blog/feeding-advisor/blogpost/artikel/einfluss-des-ernaehrungsniveaus-der-kaelber-auf-die-spaetere-leistungsfaehigkeit-der-milchkuh/ - Text unter der 1. Tabelle - Zugriff am 1.07.2025